2016秋| 吴昌硕《十二通书札文牍》

冷烛无烟绿蜡干,芳心犹卷怯春寒。

一缄书札藏何事,会被东风暗拆看。

名人书札文牍的收藏,古今中外早已有之。更有文人墨客凭着手中生花之笔,为我们留下诸多名篇佳作。其间还有写得精彩绝伦的书法,秦篆汉隶、颜柳苏黄,于小小纸笺中表露无遗,令人心醉神往。书札文牍,在古时有多种名称,如尺牍、尺书、尺素、笔札、书札……现在我们最常见的叫法就是书信。至今我国保存下来的最早的墨迹,就是陆机手书的《平复帖》。《平复帖》又是一纸书信。它曾引得大收藏家张伯驹为其倾家荡产,不惜一切代价地想得到。其行为足以让人一击三叹。

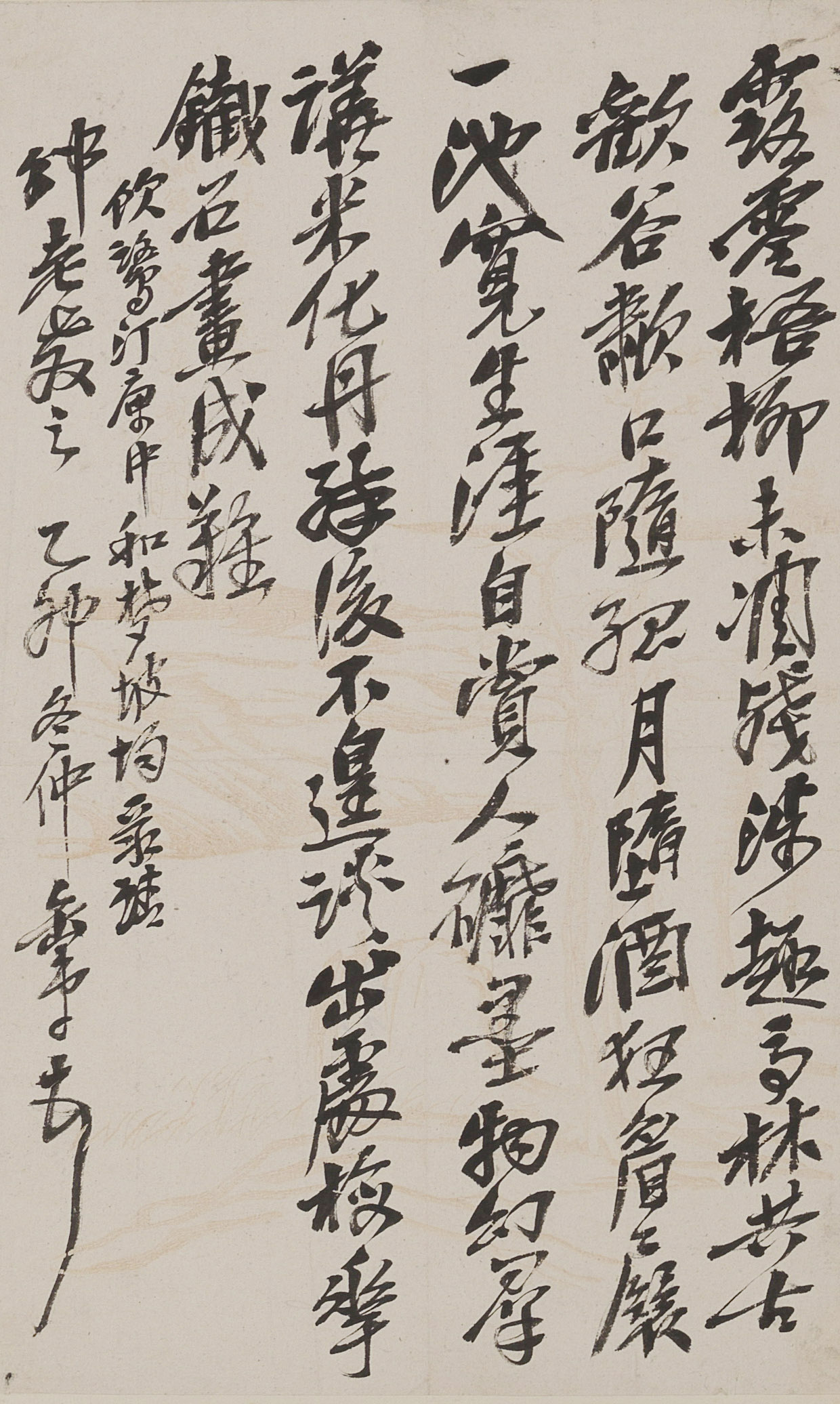

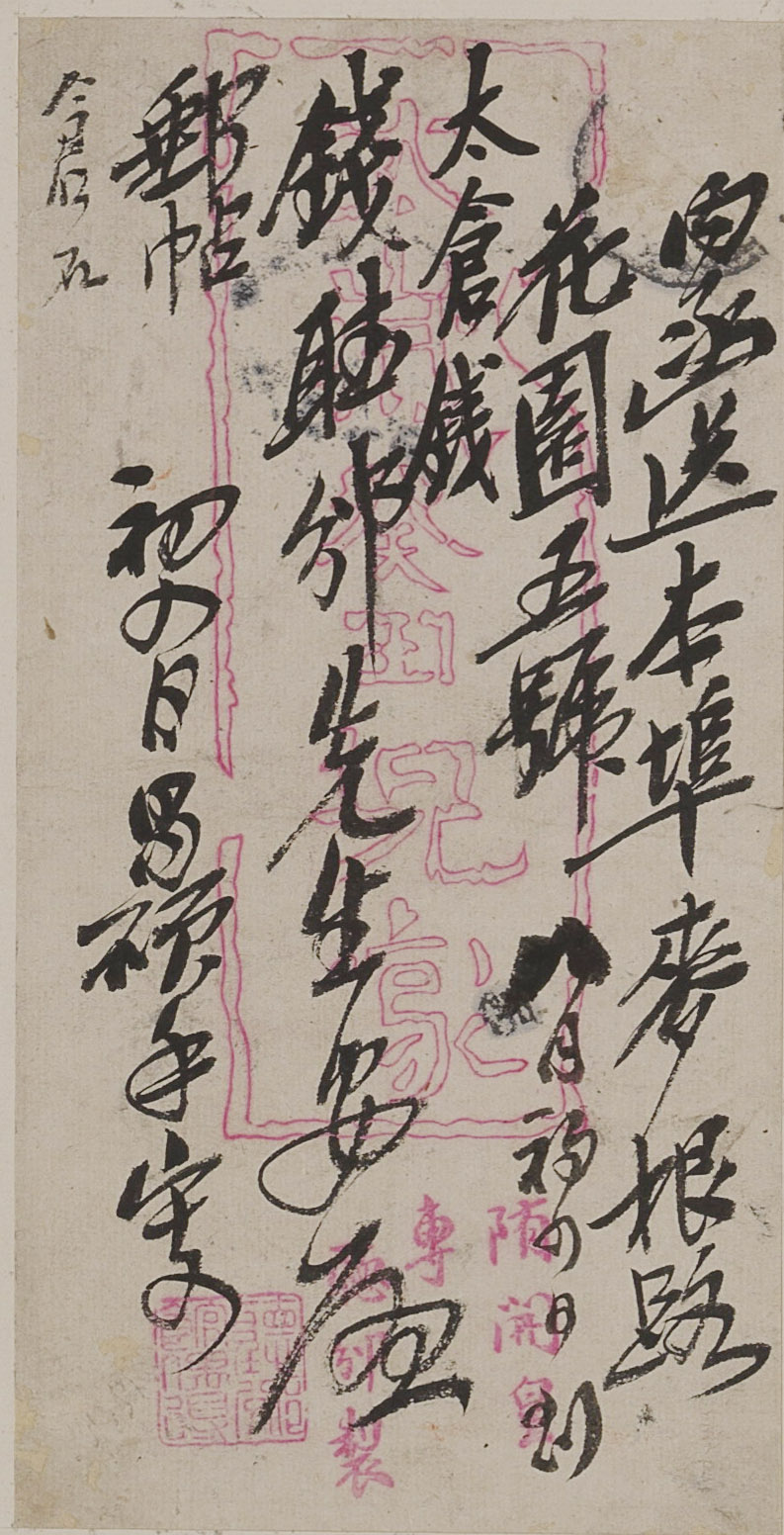

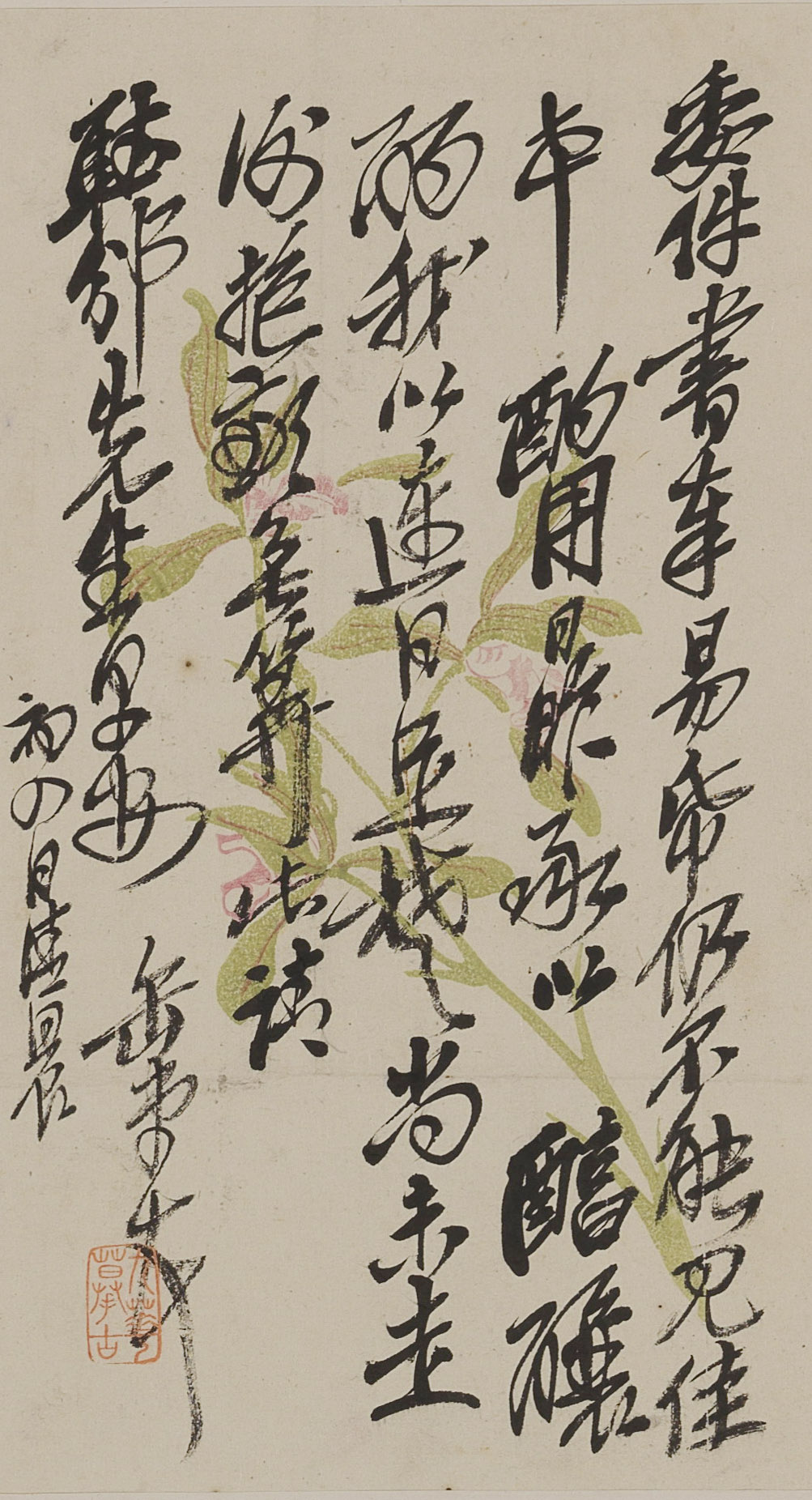

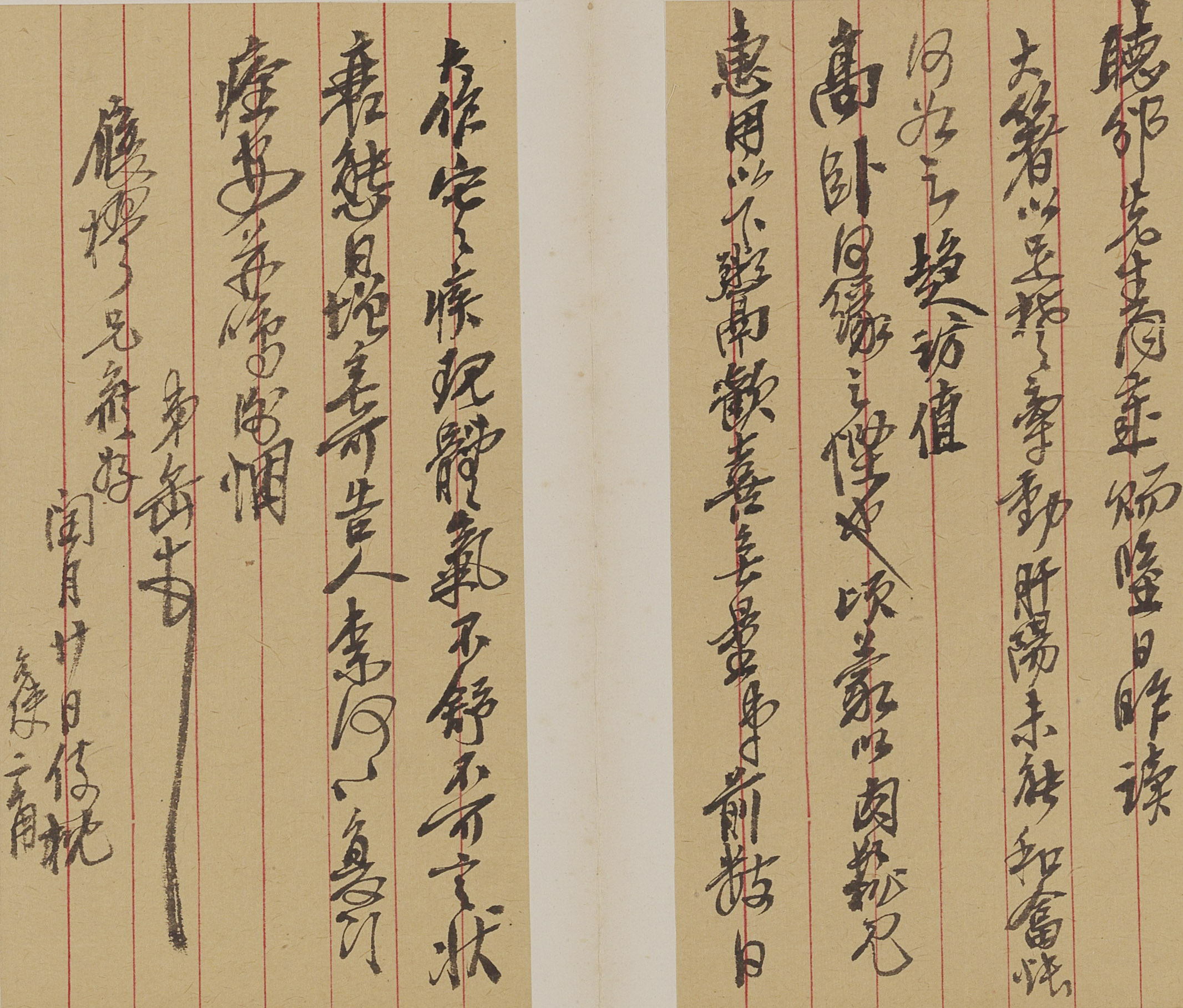

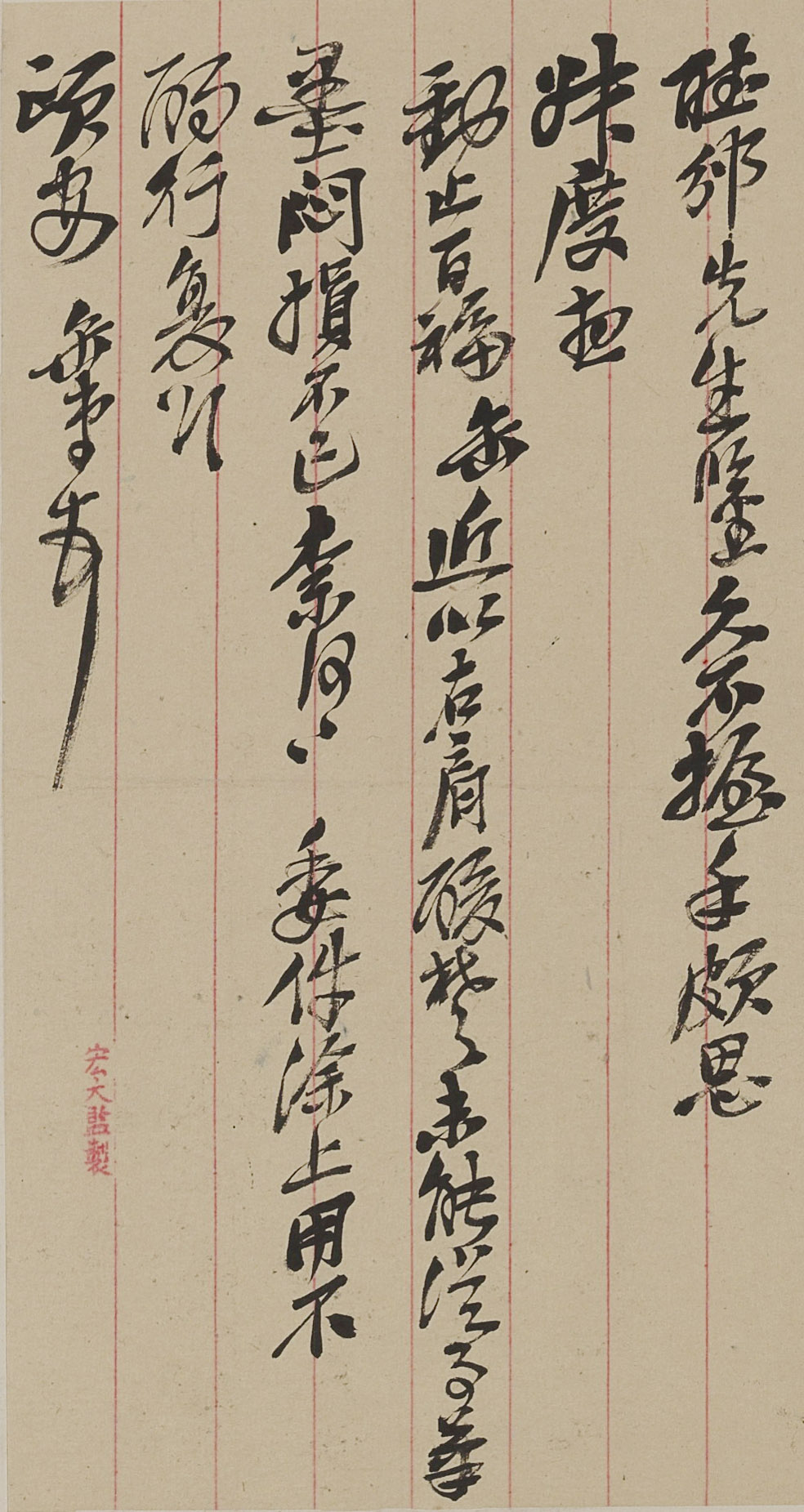

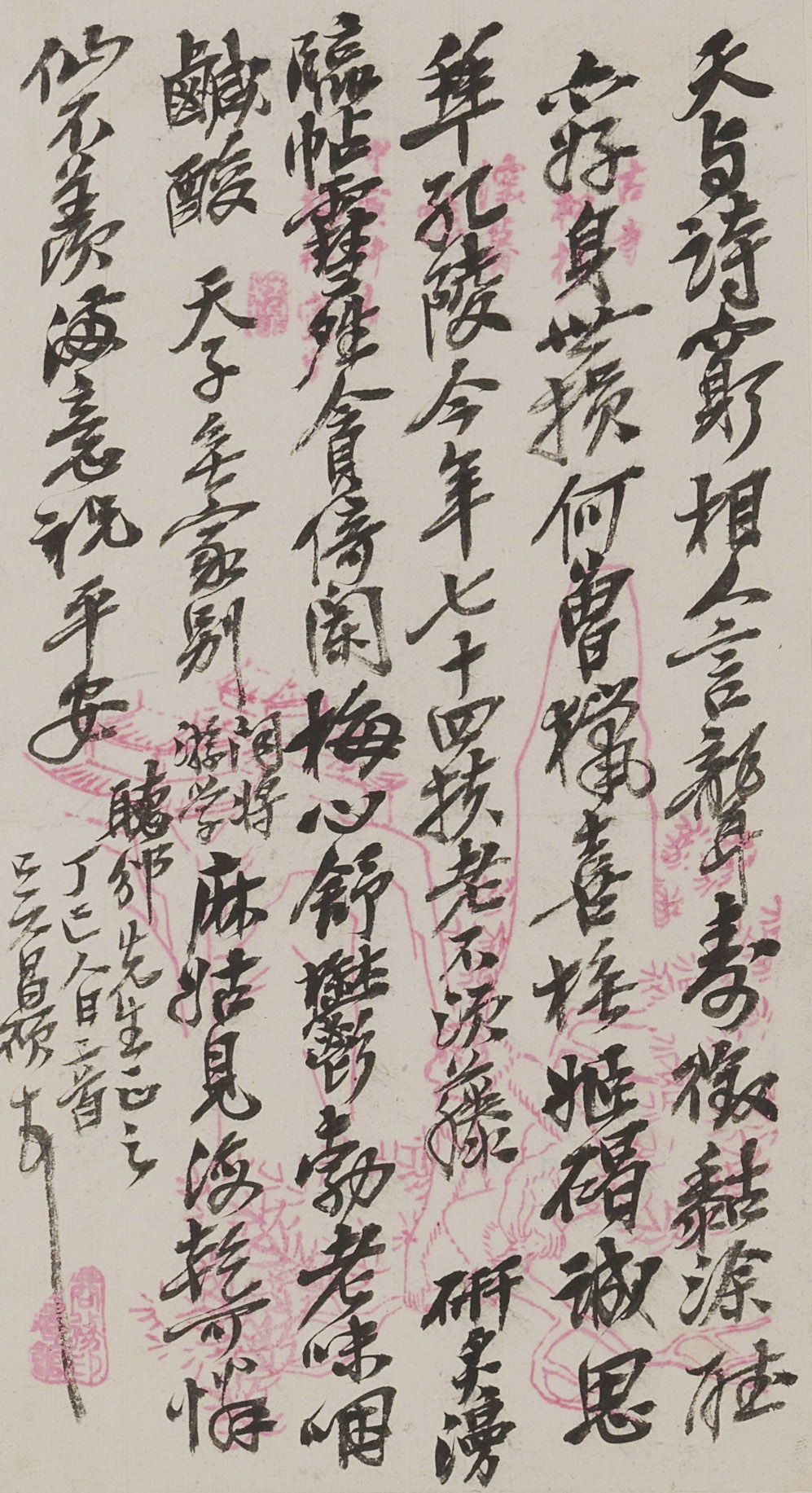

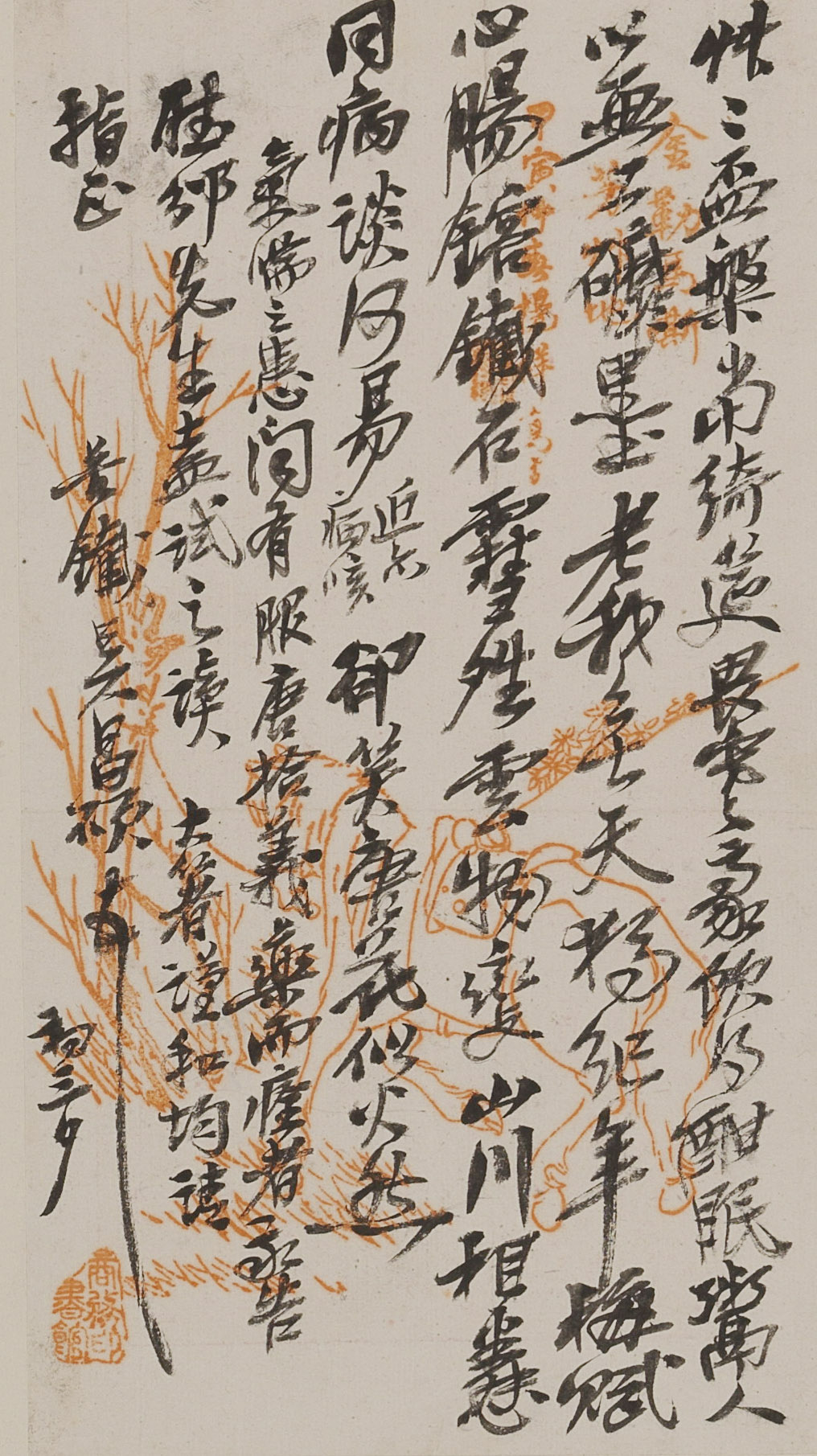

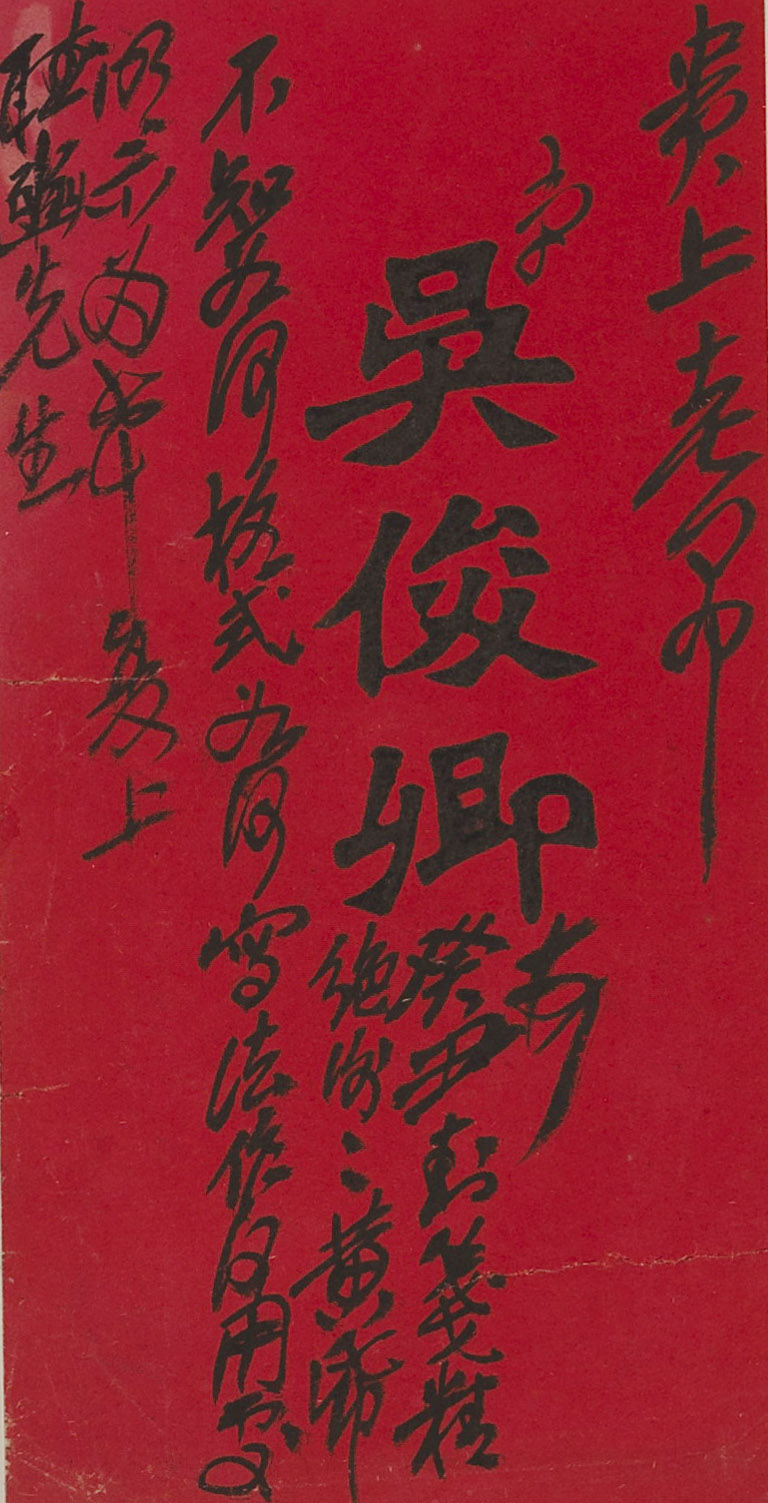

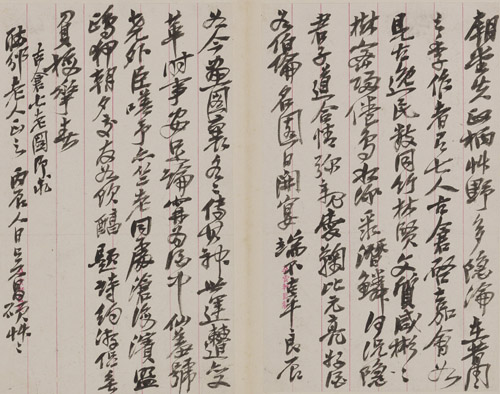

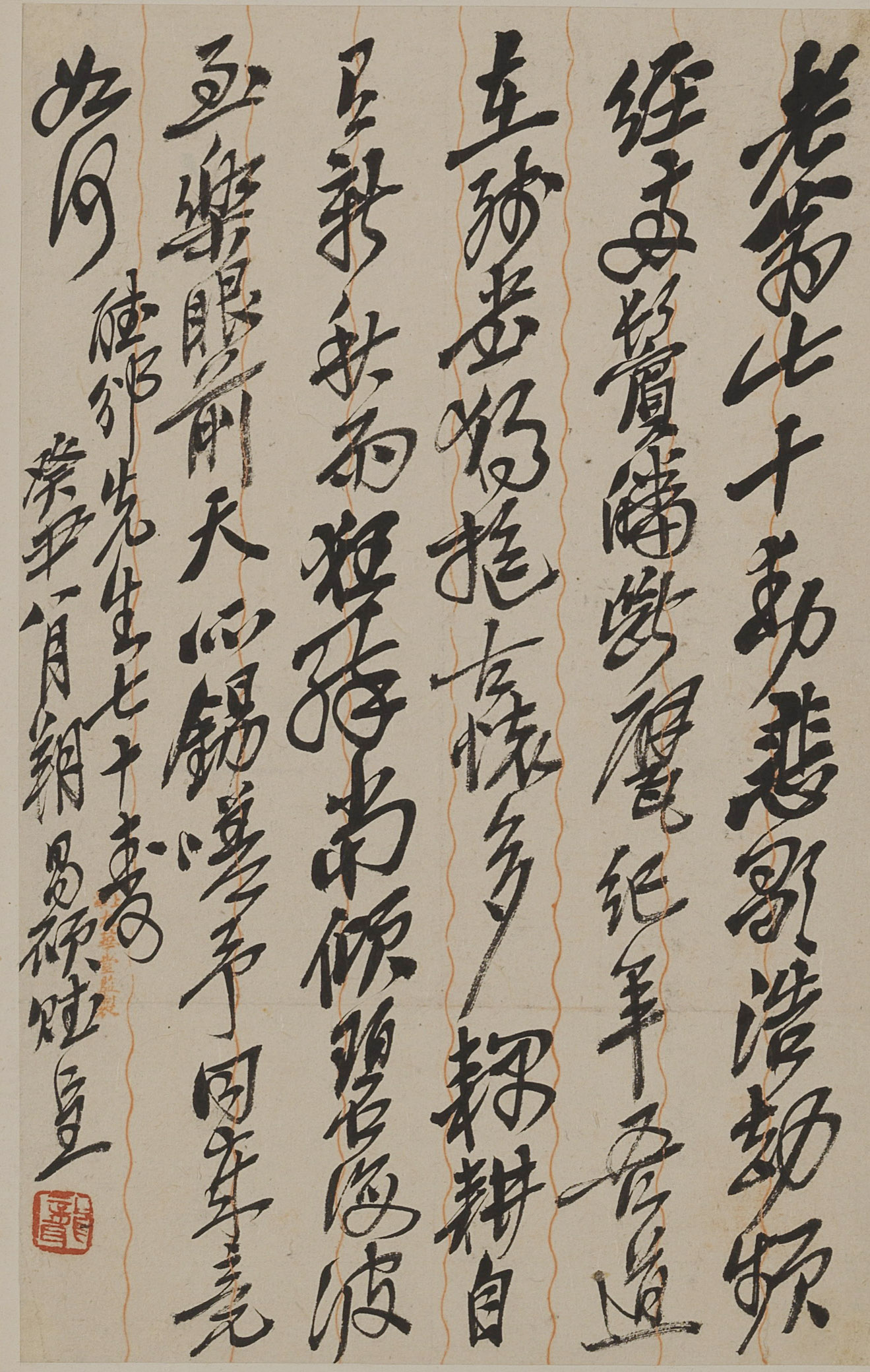

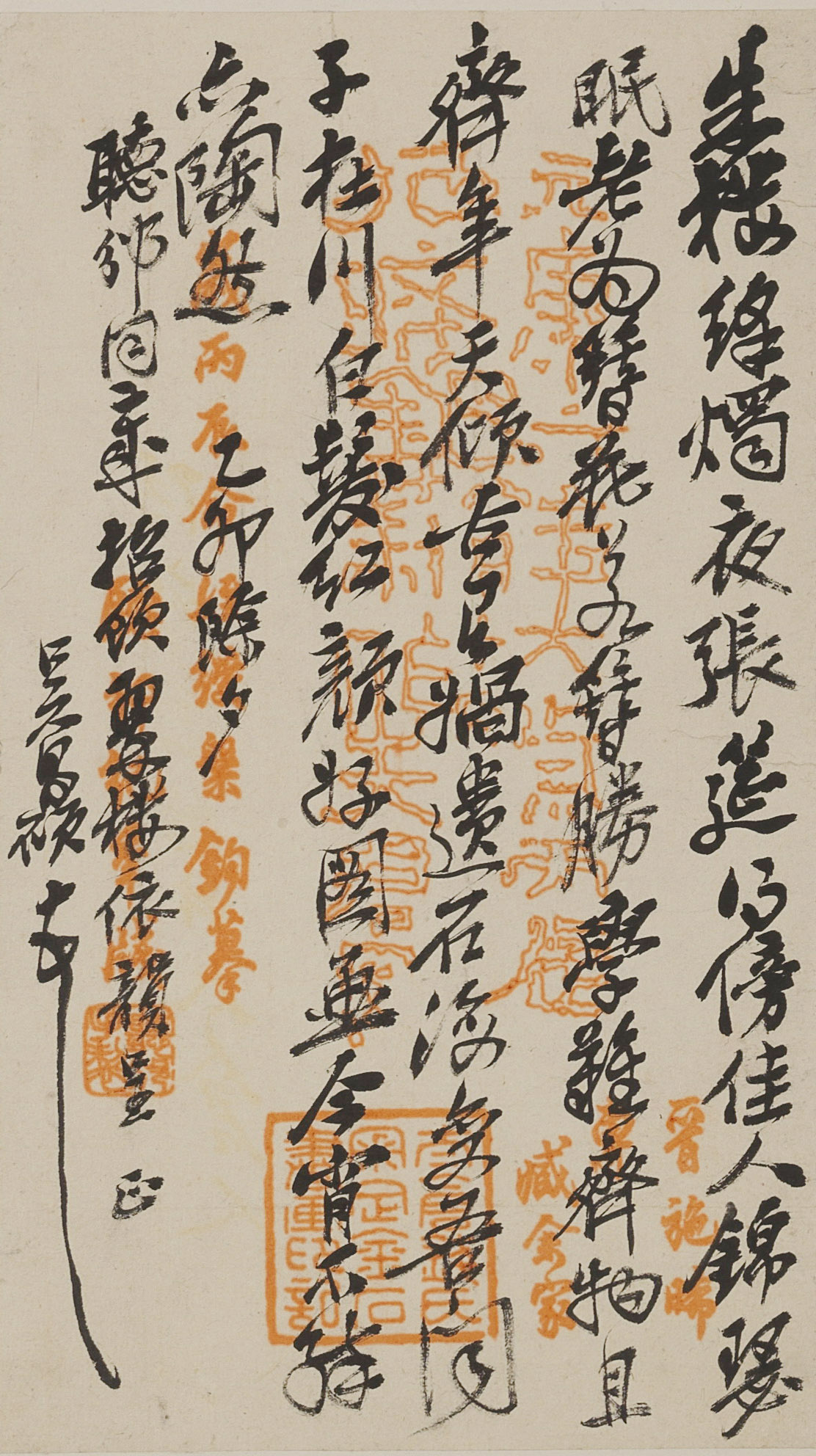

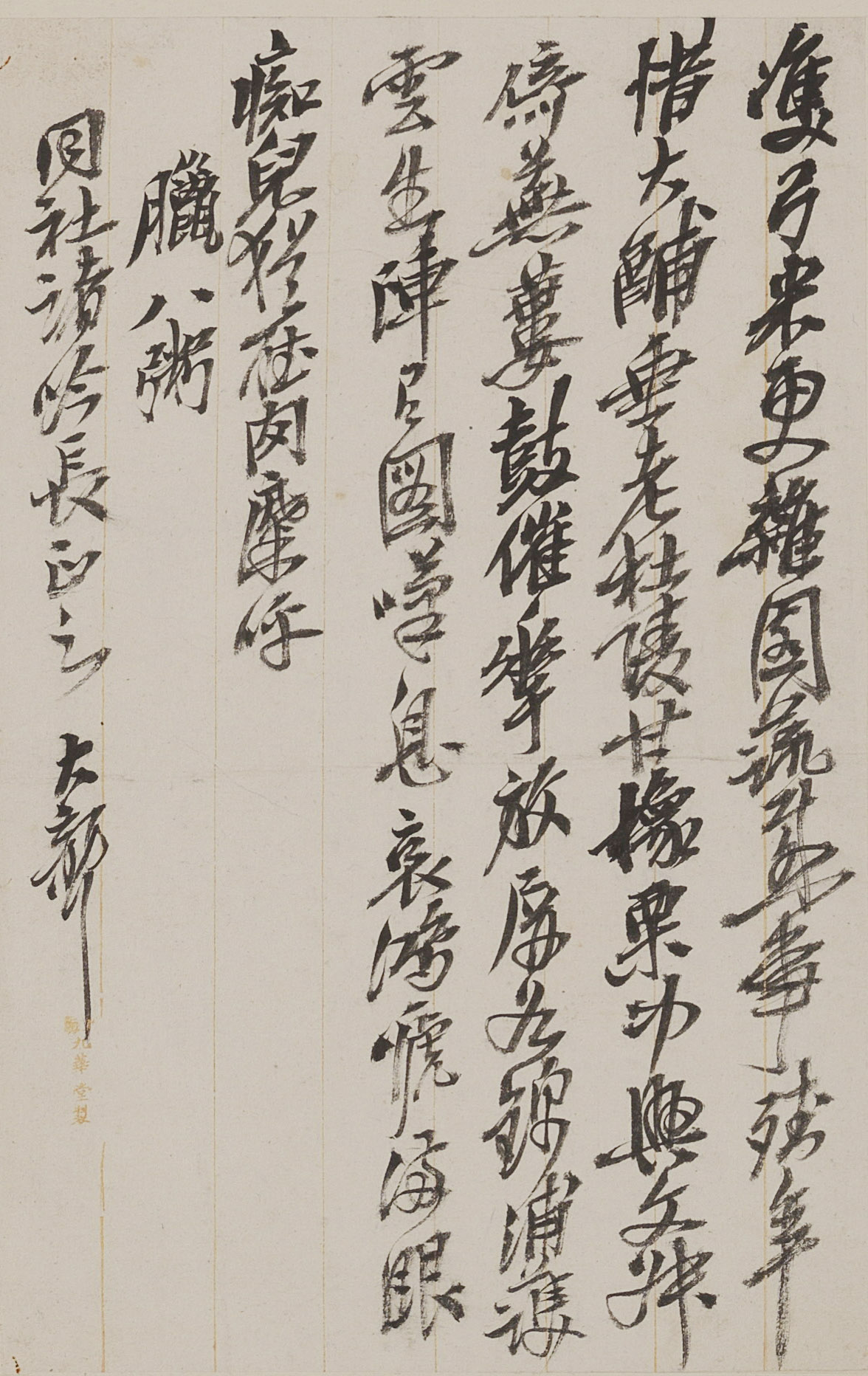

作品注释:吴昌硕 《十二通书札文牍》 水墨纸本 册页 尺寸不一

(吴昌硕)

吴昌硕(1844-1927)初名俊,后改俊卿,字仓石、昌硕,号缶庐、苦铁、老缶、缶道人、大聋。浙江安吉人。久居上海,其大写意花卉引领海上。工书法,得力于石鼓文,凝练遒劲,气度恢宏。晚年以篆、隶笔法作狂草,更加遒劲豪迈。

吴昌硕在1913年-1925年间定居上海。1913年是海派书画的重大转折时期。那一年,上海汇集了一大批前清高官,其中有帝师太傅、大学士、尚书、总督、巡抚、布政使,如陈宝琛、沈曾植、张謇、陈三立、朱祖谋、康有为、曾熙、李瑞清、张元济、郑孝胥等。这些高官名臣、硕学鸿儒在上海完成了从封建末代官吏到近代书画家的华丽转身。他们已不是像任伯年、蒲华、虚谷那样的民间画家,而是名流中的名流,一出山就大大带动了海派书画的市场行情。

这《十二通书札文牍》皆出自吴昌硕晚年之手,时间多为1913-1917年间。当时吴昌硕刚七十多岁,声名鹊起,正踌躇满志,并于1913年出任西泠印社首任社长后又被推选为上海书画协会会长。

在此《十二通书札文牍》中,其中几通写于腊八、年除夕、人日等重要的民俗日历,由此可见钱溯耆与吴昌硕关系非同一般,吴昌硕对钱溯耆是情真意切。吴昌硕的书札文牍十有八九多是有关赋诗唱和、相互交流和鉴赏诗作,也有论及沪上交友游园、集会和赋诗及生活琐事,可一窥吴昌硕对诗词的见解及其俊快雄秀的尺牍书风采。纵观这《十二通书札文牍》,也为我们展现了吴昌硕真实的晚年生活和内心世界,具有重要的史料收藏价值。

“听邠先生”即钱溯耆(?-1917), 江苏太仓人,字伊臣,号听邠,为敏肃公之子。清同治九年(1870)优贡,经内阁中书,历知深州、知州。钱氏乃太仓钜族,世代出闻人。牧深州六载,多善政,性刚介,不能事上官,寻乞休去。生平酷嗜金石书画,著有《听邠馆杂文诗存》、《金石录》各四卷,刊有《听邠馆丛书》廿余种。尝取生平诸所经历,命工绘七影图。辛亥政变,避地海上,百忧来侵,与骚坛诸老相唱和,借酒杯诗卷以陶写郁伊。丁巳四月辞世,年七十有余。

第1通:内函送本埠麦根路花园五号。八月初四日到太仓钱。钱听邠先生安启。初四日,昌硕手寄。邮帖。仓石。

第2通:委件书奉,易纸仍不能见佳,幸酌用。日昨承以醇酿酌我,以连日足楚,尚未走谢,抱歉无算。此请听邠先生早安。缶弟顿首。初四日清晨。

第3通:听邠先生同岁赐鉴,日昨读大著,以足楚牵动肝肠,未能和答,怅何如之。趋访值高卧,何缘之悭也。顷蒙以肉菘见惠,用以下鬻,欢喜无量。弟前数日大作寒疾,现体气不舒,不可言状。衰态日增,无可告人,奈何奈何。复欲痊安,并鸣后悃。弟缶顿首。履樛兄侯好。闰月廿日倚枕。合使二角。

第4通:听邠先生鉴:久不握手,颇思,叔度想。动止百福。缶近以右肩酸楚,未能从事笔墨,闷损不已,奈何奈何。委件涂上,用不酌行。复欲颐安。缶弟顿首。

第6通:草草杯盘当绮宴,畏寒豪饮得酣眠。鬻人以画工墨,老我无天独纪年。梅赋心肠镕铁石,雪晴云物变山川。相怜同病谈何易(近亦病咳),却笑唐花似火然。气喘之患闻有服唐拾义药而痊者,敬告听邠先生盍试之。读大著谨和韵,请指正。苦铁吴昌硕顿首。初三夕。

第7通:贵上老囗,弟吴俊卿顿首。癸丑封笺精绝,谢谢。黄纸不知如何格式,如何写法。作何用处,明示为幸。复上。听邠先生。

第9通:老翁七十动悲歌,浩劫频经两鬓皤。断甓纪年吾道在,残书独抱古怀多。耦耕自有新秋雨,狂醉当倾碧海波。至乐肯前天所锡,嗟予同年竟如何。听邠先生七十寿。癸丑(1913年)八月朔,昌硕赋呈。

第10通:朱楼绿烛夜张宴,得傍佳人锦瑟眠。老为簪花若簪胜,学难齐物且齐年。天倾古有娲遗石,海变吾闻子在川。白发红颜好图画,今霄不醉亦陶然。乙卯(1915年)除夕,听邠同年招饮翠楼,依韵呈正。吴昌硕顿首。

第11通:双弓米更杂园蔬,岁事残年惜大酺。垂老杜陵甘橡栗,功兴文叔倚芜蒌。鼓催花放屏如锦,浦护云生阵有图。叹息哀鸿嚎满眼,痴儿犹听肉糜呼。腊八粥。同社诸吟长正之。大聋。